- 해연갤 - 애니

- 애니

https://hygall.com/541262762

view 1972

2023.05.06 05:42

딩동.

밤 11시가 다 되어가는 시간에 외지에 혼자 나와 사는 고등학생을 찾아올만한 사람은 없었다.

주인집 할머니라도 오신 건가 싶어 센도는 틀어두었던 노래를 끄고 “누구세요” 하며 조심성 없이 답도 듣지 않고 문을 열었다.

“루카와?”

“....”

부슬부슬 내리는 비를 그대로 맞고 온 건지 자주 입고 다니던 보라색 후드티의 어깨가 짙게 물들어있었다.

“어쩐 일이야. 이런 시간에.”

“하룻밤만 재워줘.”

“어?”

“갈 데가 없어서.”

우선 들어와서 젖은 것부터 닦으라고 타월을 건네주자 센도의 손에 뭘 덥석 쥐어준다. 손을 펴 보니 돈이었다.

“8만엔 정도 돼. 지금은 가진 게 그것 뿐이야. 나중에 은행 가서 더 뽑아줄게.”

“아니아니, 이게 아니라...”

“...그냥..“

”알았어. 온수기 틀었으니까 우선 씻어. 잠옷...은 어차피 안 가져왔지? 내 거 대충 입어.“

”응.”

그게 벌써 사흘 전의 일이었다.

하루 재워달라던 녀석이 그렇게 큰 돈을 내놓았을 때부터 예상했지만 역시나 돌아갈 생각은 전혀 없어보였다. 방학인 게 다행이었다.

추운 겨울이건만 새벽부터 일어나 근처를 30분 정도 달리고 돌아와 적당히 아침을 챙겨먹고는 농구공을 챙겨 둘이 가끔 원온원을 하던 코트에서 점심 전까지 뛰고 오는 모양이었다.

딱히 고맙다거나 미안하다는 말도 없이 센도가 차려주는 점심을 먹고 설거지까지 떠맡기고는 침대를 차지하고 낮잠을 한 시간 정도 잤다.

그리고 일어나서 또 코트에서 두 시간 정도 있다가 돌아와서는 1LDK의 좁은 거실에서 스트레칭을 하고 아령을 멋대로 가져다 쓰며 부지런하게 몸을 움직였다.

설거지라도 시켜볼까 했지만 1분만에 와장창하는 소리와 함께 씽크대를 뛰어넘어 바닥에 흩뿌려진 접시 조각을 청소하느라 청소기를 돌리고도 탐정처럼 돋보기를 들어야하나 센도는 잠시 고민했다.

해본 적이 없다며 그러게 왜 시켰냐는 듯 억울한 표정으로 쳐다보길래 그래, 그래 하고 말았다.

원래 남의 일에 꼬치꼬치 캐묻는 성격이 아니다보니 집에 안 가냐 하고 물을 타이밍도 놓친 것 같고, 이제서야 집은 왜 나왔냐고 상담해주기도 애매해져서 북산 주장한테 기별이라도 넣어야하나 고민이 되었다.

진지한 건지 멍한 건지 모를 표정으로 MTV에서 재방송하고 있는 AMA를 보고 있었다. 프린스의 공로상 수상 장면에선 옅게 미소를 띤 모습이 새로웠다. 농구 말고도 좋아하는 게 있긴 하구나 해서 좋아하냐고 물어봤더니 음악이 청량한데 끈적하다는 대답이 돌아왔다.

“혼자 악기를 다 연주한대.“

“그래?”

“응.”

그러더니 턱을 괴고는 또 말이 없어졌다. 그렇게 몇 공연이 이어지고 티비에선 이제 일본에서도 난리인 뉴키즈인가 하는 보이밴드가 나오자 리모콘은 툭 누르더니 티비를 꺼버렸다.

“왜.”

“지겨워서.”

“지겨워?”

“누나가 하루종일 틀어놔서.”

“하하.”

“.....왜 안 물어봐.”

“뭘?”

“집은 왜 나왔냐, 언제 갈 거냐 그런 거.”

“숙박비 많이 남았어.”

“....”

“왜, 부모님이 이혼이라도 하셔?”

“....”

이런. 한 방에 정답이라니. 망했다 생각하며 센도는 조심스레 다음 말을 골랐다.

”전학이라도 가야돼?“

”몰라. 아직은.“

”아직은.“

”응.“

”물어보고 싶은 게 있긴 한데.“

”뭐.“

”왜 나한테 올 생각을 했어? 강백호도 있고, 이제 북산에도 친구 있지 않아?“

스스로도 미처 생각을 해본 건 아닌지 말없이 생각에 잠긴 표정이 되었다. 저도 왜 여기로 선뜻 왔을까, 이제서야 궁금해진 모양이었다.

”그냥? ...이라기보단 넌 귀찮게 안 할 거 같아서. 멍청이는 멱살 잡아서 집에 보낼 것 같고 선배들한테 가기도 그렇고.“

”뭔가 나는 책임감 없단 소리로 들리는데.“

살짝 웃음기 섞인 말이 놀리는 것 같았는지 득달 같이 ”그런 거 아니야.“ 하고 반박해왔다.

”우리 루카와가 날 너무 좋아하네.“

”뭐래.“

”아니야?“

”꺼져.“

”여기 내 집인데.“

”쳇.“

머리를 쓰다듬었더니 하지 말라며 고개를 홱 빼낸다. 그게 더 귀여워서 뒤통수를 마구 헤집었더니 하지 말라고 하며 손을 가볍게 쳐냈다.

”아파.“

우는 소리에 놀고 있다며 흘겨보길래 입술을 내밀어 쪽하는 소릴 냈더니 질색하며 힘을 실어 발로 센도를 밀었다.

“너 진짜 그런 거 하지 마. 소문 다 진짜 같아.”

“무슨 소문?”

“연상 킬러.”

“아~ 난 한 살 연하가 좋은데. 키 크고 예쁘고 생머리 찰랑거리고.“

정말 싫다는 표정으로 미간을 찌푸리며 보길래 검지로 쭈욱 눌러 펴주면서 한 마디를 덧붙였다.

“키는 한 187 정도?“

”....“

”농구도 잘했으면 좋겠고.”

“....”

“너는?”

점점 가까이 다가오는 센도를 바라보다 루카와는 눈을 꼭 감았다. 무언가를 기대하며 기다리는 듯한, 아직도 앳된 뽀얀 얼굴을 보며 센도는 숨결이 느껴질 정도의 아주 조금의 거리를 남겨둔 채, 설핏 웃음을 짓고는 커다란 손으로 뺨과 목덜미를 슬쩍 쓰다듬고는 몸을 물렸다.

“저녁 먹자.”

루카와는 눈을 번쩍 떴다. 입술을 꾹 깨물고 한참 센도를 노려보더니 벌떡 자리에서 일어나서는 유일하게 가져왔던 더플백에 첫 날 입고온 옷가지를 쑤셔넣었다.

“갈 거야.”

”그럴래?”

”....“

”옷은 다음에 가져다줘.“

“다시는 안 와.“

부서져라 쾅 닫히는 문에 센도는 손에 얼굴을 파묻으며 주저앉았다.

‘집 나온 애한테 무슨 짓을 하려던 거야.’

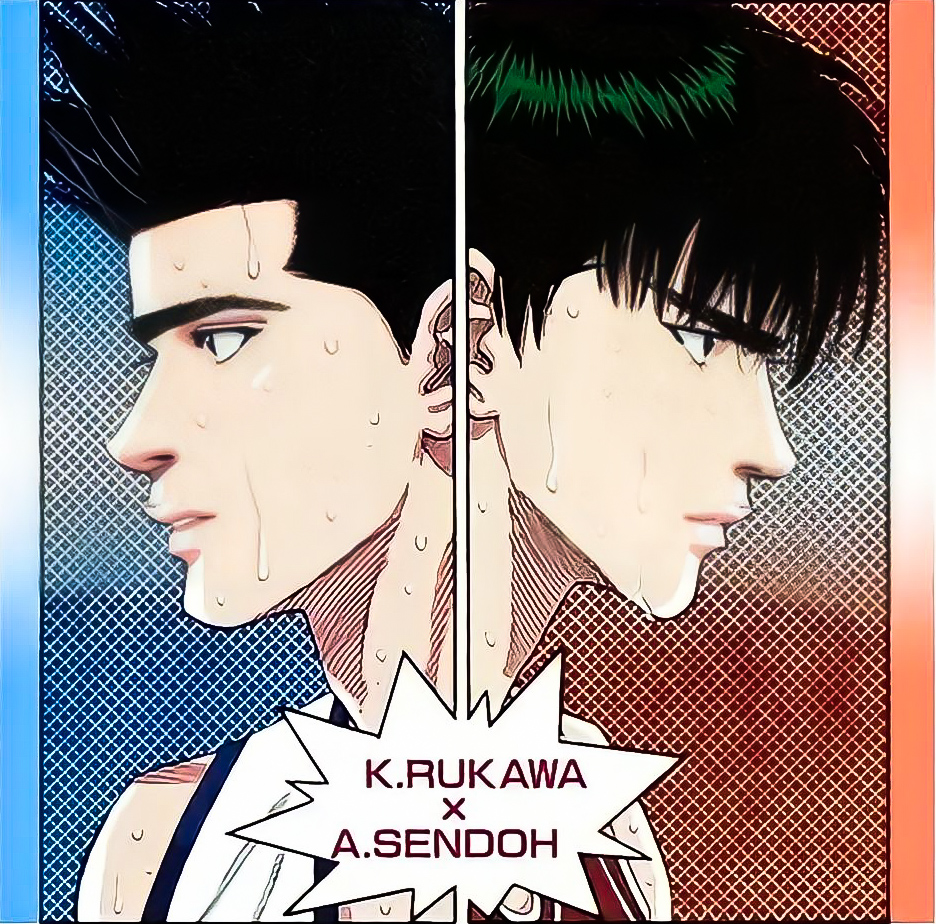

센루

https://hygall.com/541262762

[Code: 9598]